| 作者: | 丹霞路198 | 来源: 中国热带作物学会 | 日期: 2021-07-04 | 点击: |

中国橡胶事业奠基人、原华南热带作物学院和华南热带作物科学研究院院长、原农业部部长何康,因病医治无效,于7月3日8点01分去世,享年99岁。

下面是何康之子何迪3日中午向亲友发出的讣告:

作为一名两院学子,在此对何老的仙逝表示深切哀悼!并对逝者亲属表示慰问!

年轻时的何康(后排右二)与家人合影

何康与两院

一直想写写两院的老院长何康,又觉得自己与何老离得太远——身份远,年龄远,时代远。面访何老,几无实现的可能。即便有机会,又怎么好去打扰一位已90多岁、在家颐养天年的老人。

两年前我偶然听说何老仍健朗,已感欣慰,还能有什么奢求呢。何老的健康与长寿,便是对两院人以及海大人极大的鼓舞。

我得承认,毕业后有很长一段时间,因奔忙于生计,我除了偶尔会想起在两院吃过一些什么,想起一段无疾而终的爱情,便很少牵挂母校,更不曾想到两院曾有老院长何康这个人。两院于我,好似一种清淡的亲情关系,知道她一直都在,过得还不错,反而极少与之联络,有一天她突遭变故,我才蓦然发觉,她在我身上留下的烙印那么深,意识到自己该去为她做点什么。于是,我开始重新认识她,走近她,记述她。

我对何老的“认识”,基本来自第三人的讲述和各种网络信息,以及一些图书资料的记载,属于“二手信息”,甚或“三手”。而我更偏执于亲眼所见与亲身感受。因此想归想,始终未动笔。这对一个关注两院话题的作者来说,无疑是种遗憾。

今年适逢两院建校60周年,海大将举办甲子华诞庆典,广邀天下校友,声势大张,久居幕后的何老也罕见地现身了,还得了个新头衔——海大前校长。这称谓听起来怪怪的,不禁使我想到海甸岛校区内矗立着的题有“丹心耀南疆”的巨石。这几个字是何康为纪念黄宗道院士而题写的,石碑由一些78级校友2012年聚会时捐赠。我总觉得,它的内涵与气息与海淀岛现代气派的校园环境不大谐调,它更适合出现在先辈们辛苦耕耘、洒过血和汗的老两院。

在海大校友会发布的图片上,在何老北京的家中,客厅简朴却透着书香气的客厅,白发的何老,着一件红色毛衣,腰背挺直,站着(另一张坐着),与海大骆清铭校长一行会面、交谈,虽未正脸对着镜头,但看上去精神不错,面色一如既往地红润。

海大骆清铭校长到北京拜访何康,向其发出校庆邀请

在一段简短的文字介绍中,作者称何老“说起学校慷慨激昂骄傲不已”。

我未见过95岁老人慷慨激昂的样子,那情景一定非常动人。何老所说的“学校”,我猜必是两院吧,以他的年纪和经历,只可能对两院“挥之不去”,为之动情且骄傲——为一段艰难困苦却激情燃烧的岁月骄傲,为白手起家的“草房大学”发展壮大硕果累累而骄傲。

不久前,校友们不也见过吕飞杰老院长说起两院时“慷慨激昂骄傲不已”的神情么。相较于年轻人,老年人更容易“看见”过去,为过去动情。他们人生最美好的年华,都留在了两院。

这次新老校长的会面,更多是应景性的,礼节性的,程式性的。以何老的年岁和身体状况,不大可能亲临海南为校庆站台了。

近些年何老一直隐身幕后安享晚年,重要节点才被记者或官员请出来,露露面,谈谈感想。年岁愈大,校友们得见的机会就越少。难得95岁还能出来与众人打个照面,还能“慷慨”一番。

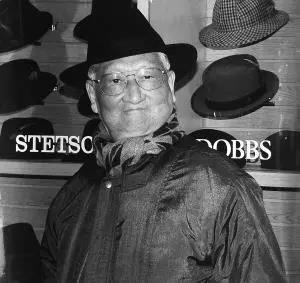

晚年何康

于多数两院人而言,何老不过是一位照片中的“老前辈”,一位白发胜雪面色红润形象健康的长者,一个传说,一种精神与权力的象征,既熟悉又陌生,这么近,却那么远。

该庆幸的是,有人在半个多世纪前,在食不果腹的饥荒年月便拥有相机,通过镜头为我们记录下两院草房时期的窘景,也留下何康年轻时意气风发劲头十足的形象,让今天碧海蓝天的海大,看得到两院荒烟蔓草的过去,让我们在黑白与彩色之间,看到一个人由壮年而苍老的大半生。这差不多也是热农大命途多舛的“一生”。

很有意思,照片中的何康,无论身处什么场合,见什么人,都很爱笑,有时还笑得顽皮,其本人应是一位宽厚大量、对生活和工作满怀热情的人吧。

照片上的何老也有很生动的一面

今天,很多与何康同期在过两院的人,仍对其念念不忘。回两院走走,与一些年长者慢慢聊下去,几乎每个人都可以给你讲几段有关何康的“故事”,多数人话语中对他带着崇敬和感恩,包括那些农场老工人。

两院因国家的橡胶战略而生。而何康与两院的“结合”,可谓“珠联璧合”。

何康祖籍福建,1923年生,其父何遂为有名的儒将。上世纪40年代,何康毕业于广西大学农艺专业,共和国成立前,曾受中共领导从事地下工作。拥有特殊的身份和专业背景,热爱热作事业,与两院结缘,也算“顺理成章”。他一生的波折与荣辱,皆系于中国橡胶和农业,以及时局的变化。

1958年,何康夫妇随华南热带作物科学研究所自广州南迁至海南儋县(今儋州),一直在两院干到1978年。

初到儋州,他便在家门上贴了一副春联:儋州落户,宝岛生根。1960年春,这副对联被前来两院视察的周恩来总理看到,演化为“儋州立业,宝岛生根”的题词。

两院初创时,何康便提出了“凡有热作处,皆有宝岛人”的奋斗目标,经数十年努力,目标基本实现。

1960年周恩来总理到访两院时与师生合影

“两院在新中国的建设史上功不可没。”建院30周年的庆典上,时任国家副主席王震如是赞扬。

这就不难理解,为何地处偏僻的两院,曾具有某种战略地位,在海南高教领域长期无出其右,为何许多国家领导人重视两院,到两院视察、调研,对两院寄予厚望。

草房上马的大学与在草房中上课的岁月

何康带领两院人艰苦创业的20年,也是国内天灾与人祸不绝的20年。动乱时期,两院的老一辈科教工作者,多被文革祸患所伤,被打成“走资派”和“牛鬼蛇神”,挨批,挨斗,被停职。尽管后来都平反复出,继续受重用,但有人留下一辈子抚不平的心里创伤和解不开的心结。

“何康复出的时候,我开车去接他,带着他们夫妇俩到文昌玩了一段时间。”今年6月中旬,我在两院碰巧遇到一位原两院机关小车班的林姓司机,已74岁,他仍记得早年给两院领导开车的许多往事。

文革结束后,两院科教秩序恢复正常,走上快速发展之路,在前期打下的坚实基础上,结出丰硕果实,何康升任农业部部长,因其对中国农业做出的贡献,于1993年获得世界粮食奖,成为首位获此殊荣的中国人。(另两位是2004年获奖的袁隆平和2017年获奖的中国农大科学家崔振岭)。两院的橡胶北移技术获国家科技进步一等奖,老院长黄宗道当选中国工程院院士。新世纪头几年,中国一北一南两所重点农业高校——中国农业大学和南京农业大学,校长之职同时由两院校友——陈章良和郑小波担任,风光一时。

令人难以置信,我是见过何老的,不是照片,而是何老本人。

在两院上学期间,某个晚上,我们正上自习,教室里很安静,一个官样的男子领着另一个看上去官更大的老者来到教室门口,向一群热得赤膊露腿的学生热情介绍:部长(时已退休)来看大家了。部长站在门口,微笑颔首,目光祥和,却并不说话,看了一会儿,转身离去。

那时,年轻的我们,对部长这样的官员没什么兴趣,因此教室未因部长到来有大的骚动。只有几名学子小范围议论了一阵:是农业部长,还是两院院长升上去的。听到这样的议论,我心想,这所学校能出这样的人物,不错嘛,便不由得有些自豪,但也仅此而已。那期间我正对两院失望着呢。

这么说,领着部长来看大家的,应该就是时任校长余让水或党委书记陈河楷了。“余让水”这个名字曾让我好生困惑了一阵,百思不得其解:余让水?“余”是不是取了“鱼”的同义?鱼为什么要“让水”呢?让了水还能生存么?

何康与夫人(中间两位长者)

其时两院学子更崇拜的校友偶像,是声名远播的78级校友陈章良,陈二十几岁便成为当时中国最年轻的教授,30岁出头当上北大副校长,校内校外都极力推崇宣扬,两院人时常将其挂在嘴边,倍感骄傲。

两院才刚萧落10余年,有人便迅速地将其忘却了,很多新生,只知有海大而不知有两院。而相比人们忘却的速度,一些妄断的声音更让人惊诧不解。有一种声音很有市场,认为两院萧落实为历史的必然,遵循了优胜劣汰的法则,符合社会达尔文主义。排除了权力的因素,用结果来反推原因。

西北望长安,可怜无数山。争论已无意义。

我只想尽一点绵薄之力,通过记述,让更多年轻学子看到院校的过去。如果大家还能感受到一点荣光,便是意外的收获了。我所描绘的何老,是简略的,粗线条的,我不管——我不想留存这个遗憾。