| 作者: | 何康 口述 | 来源: 山东画报出版社老照片 | 日期: 2021-07-08 | 点击: |

按语:

2021年7月3日8时1分,原农业部部长何康逝世,享年99岁。在2000年,他曾口述回忆了他的少年时光,参加中国共产党的经历,经他的弟弟何达、儿子何迪整理,并配有珍贵的历史照片,由《老照片》135期发表。如何迪的讣告所言“他一颗善良仁爱之心永不停息,他一生无私奉献的精神将永存!”

他一生的路是从这里开始的。

“远游良多艰,壮心未能已”是父亲何遂十五岁时写的一首诗中的结尾两句。六十年后,他重抄此诗时,加了一段注:“此于1903年,由蜀返闽,舟过瞿塘所作。今已历六十年矣,以生平遭际一何近似乃尔。”回望一生,用父亲这首诗描述我的少年时光也是很恰当的。

一、父亲何遂

尽管父亲是福建人,但与北方,特别是河北结下了不解之缘。1907年,他十九岁时以第一名的成绩考入了保定陆军随营军官学堂(后改为陆军大学)第二期,与来自直隶高阳的孙岳同班,并与他成为挚友,孙岳后来成为我大哥的干爹。就在这一年,父亲在孙岳家加入了中国同盟会。辛亥革命时,父亲作为北方革命党人、北洋第六镇统制吴禄贞的亲信参谋参加了起义,在石家庄截断了清廷南下的军火列车,有力地配合了武昌起义军的行动。1915年,应北洋政府黎元洪的邀请,他回到北京,任陆军大学教官,后被派往欧洲观战二十个月。1922年4月,直奉战争爆发,父亲作为十五混成旅旅长兼冀南镇守使(俗称大名镇守使,辖42个县)孙岳的参谋长,又回到了河北,驻守邯郸。1923年2月23日(农历正月初八),我在大名降生了。在我满月的照片上,父亲写道:“小三以正月八日生,方面大耳巨头,目光耿然有神,啼声极大。命者云是富贵寿考相。年十八即当发轫,为社会英终其身,无蹇运也。”看来,父亲对我的出生与未来寄托了很大希望。

图1 我满月时的照片。右为大哥何旭,左为二哥何鹏。

母亲只管生孩子,自己不带,将我交给了从保定来的奶妈高爱带着。而父亲是个待不住的人,在我尚不记事的幼儿时他四处奔走,干了几件大事情。头一件是参与策划了1924年的北京政变,驱逐了贿选上台的总统曹锟,将小皇帝溥仪赶出了紫禁城,迎接了孙中山北上;第二件是当了一年北洋政府的航空署署长,开辟了西北的航线;第三件是受了蒋介石的委托,说服直系军阀靳云鹗等反水,配合了北伐,深得蒋介石的赞誉。

黄埔军校随北伐进展,一部先迁武汉,后去南京,在广州的校本部急需一位代行蒋介石校长、李济深副校长领导责任的代校务(即代理校长)。蒋介石在几位候选人中选派了父亲,于是1928年春天,我随父母来到了广州。我已经五岁,开始有了较清晰的记忆。那时家住广州长堤,父亲每天早上乘专用的小火轮到长岛上班,副官苏鸿恩总是跟着,另外还有警卫。我还没有上学,父亲喜欢带我去上班。记得一上码头不远就是学校大门,往左走是一幢有宽宽走廊的二层小楼,就是父亲办公的地方;进大门往右走,就是礼堂,父亲常常在礼堂里讲话。此时我在宽敞的校园里玩,礼堂对面的小山上有座亭子,是我常去的地方。父亲穿军装,有时也穿便服,我最熟悉的教官是黄谦,父亲称他菊生,福建人,黄家的孩子黄夏、黄宋,和我们弟兄都很熟,父亲总是把我托付给他。最严肃的是教育长李扬敬。所有的人包括汽艇上的水手都喜欢我,水手还满足了我提出的驾驶汽艇的要求。

图2 时任北洋政府航空署署长的父亲(左一),在开辟西北航线的飞机前和同事留影。

这期间给我留下印象最深的事情是,父亲在办公室用脸盆盛墨,把白纸铺在地板上,用扫帚写下七个大字:“和平奋斗救中国。”父亲很兴奋,先教我认字,又对我说:孙总理弥留之际还念叨这七个字,这是他最后的遗言!这七个大字按原样,刻在了父亲主持兴建的孙总理纪念碑的东侧,也深深地刻在了我的头脑里。父亲还主持兴建了军校师生北伐阵亡烈士纪念碑、东征阵亡烈士纪念坊,坊中两米多高的碑文是他用颜体楷书书丹的。这些,至今仍为广州黄埔军校旧址中的盛景。

图3 母亲陈坤立(左一)、父亲何遂(左二)带着五岁的我在黄埔军校,牵着我的手的是黄谦。

二、小学生活

大约在1929年秋天,父亲辞职不干了。我随父母先到上海接祖母(祖母本住在上海四叔何缵家里),然后回到北平住西城察院胡同29号老宅。我进入东铁匠胡同女师大附属小学开始上学。大哥、二哥仍在汇文中学读书。

家很大,前院南房是个大厅堂,前面有很高大的假山石,父亲在假山顶修了一个“慈恩塔”,供着祖母的青丝(头发),后院内宅房子很多。舅父陈裕时住在我家,他是清末湖北革命团体中最年长的同志,因为辛亥时期极力主张向袁世凯妥协,逼孙中山把临时大总统位子让给袁,引起众多党员(国民党员)的不满,袁称帝,他游说湖南汤芗铭、四川陈宦通电反袁。此后他对政治失去兴趣,当了居士。九一八事变后,他号召佛教徒抗日,当时是北平佛教协会的会长。他爱喝酒,经常在家里会见老朋友,还曾请过九世班禅到家住、开讲堂。父亲不管儿女,整天忙着考古,母亲忙着打牌,家中事均由祖母发号施令。为逃避祖母的监管,大哥、二哥经常住在湖北宜昌会馆。

1931年,父母带我和妹妹先坐火车到郑州,转陇海线的专列,经三门峡、潼关至西安。我见一位全副武装的军官向迎上去的父亲行了一个军礼,叫了一声:“老师!”后来才知道他就是杨虎城。我们被安排住在菊花园,一个四合院,杨虎城的家也住在菊花园,但他每天都坐车到西安新城去办公。杨夫人谢葆真(原名宝珍)漂亮而和蔼,杨的一个儿子杨拯民和我同班(小学三年级),每天有汽车送我们到学校上学。

父亲看上去公事不多,杨对他很好,有事情总是派车来接去新城,不是开会就是应酬吃饭。平常跟着父亲的有三个人:一个叫叶迺奇,教父亲画国画;一个叫贾班侯,帮父亲练字;另一个叫高尚穆,原本是卖古董的,专门陪父亲找古董,搞考古。

父亲的主要精力都放在画画、考古和旅游上,父亲多次带我登上西安古城,踏访“咸阳古道”,游乾陵、华清池,还去了一次终南山。父亲的游兴很浓,专门去寻找王宝钏等候薛平贵的寒窑,发现传说中的那地方立着一个旗杆,旗杆上拄着一个斗——木头制的圆东西;又专门去寻找项羽给刘邦设鸿门宴的地方,帐外也有斗。父亲还带我去了渭河边的一片古战场,暮色苍茫,驼铃阵阵,荒草漫漫,父亲让我在地上寻找箭镞。我居然真的找到了一个,青铜的,锈迹斑斑,我幼小的心中突然感到一抹苍凉。父亲的记忆力非常之好,不但古诗词,就是《左传》《战国策》等,也能成篇地背下来,他并不把我当孩子,而是满怀激情、滔滔不绝地讲着他的感受、他的见解,抒发他的感情。身处“大漠孤烟直,长河落日圆”的环境里,听着父亲激情的讲述,我常常感到内心里像种子遇到喜雨般,生发出对祖国广袤大地和悠久历史的热爱。

图4 黄埔军校苏制飞机前留影。右三为母亲,后面军人抱着的是我。

图5 父亲在黄埔军校和同事一起规划作战时的情形。

九一八事变打乱了我们全家人生活的节奏。大哥从沈阳逃回来,讲述了他在九一八事变中的经历,他像换了一个人,发疯一般投身学生抗日活动,他是我们弟兄的“领头羊”,二哥总是紧跟他走,我则跟着两个哥哥走。

他们多次带我去参加抗日集会,其中有叫“飞行集会”的,就是在热闹的大街上突然集会演讲、唱歌,警察一来,就一哄而散。大哥和二哥一人拉住我一只手,跑的时候,我感到真的是足不沾地。大哥、二哥经常在宜昌会馆里刻蜡版,印传单,有时塞给我一沓,让我到学校去散发。我就起个大早,到学校时教室里连一个人都没有,我就把传单一张张放进空着的课桌里。我学会了不少抗日歌曲、进步歌曲,我最爱唱的是《少年先锋队歌》,每天一觉醒来我就高唱:“走上前去啊!曙光在前……”我最喜欢的一句是:“通红的炉火烤干净了我们的血汗!”记得约在1932年春节前后,父亲带着大哥到前线去慰问东北义勇军了。傍晚时分,家里突然闯入多名黑衣大汉,黑色的长衫、黑色的帽子,有的拿短枪,有的扛长枪。他们不由分说,把全家老小都赶到后院厨房旁边的一间储藏室里,说是要“借盘缠”。妈妈怀抱达弟护住祖母,很平静地说:“你们要钱财,家里的东西随便拿,但不能伤人,伤了人你们一个也跑不了!”

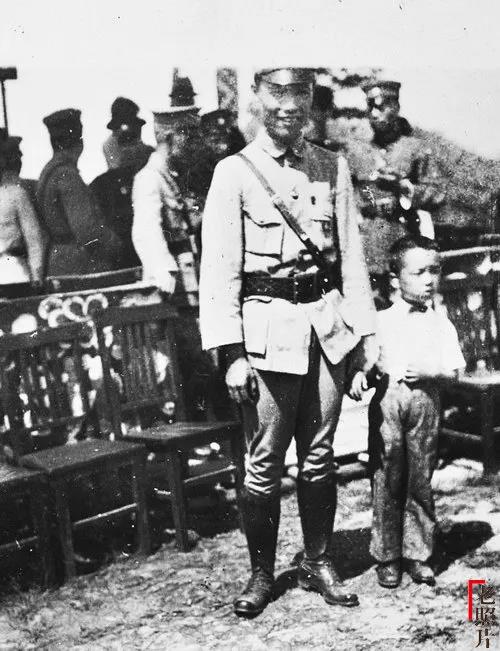

图6 父亲带我参加黄埔军校集会。

大哥不在,二哥是年龄最大的,他想借敬烟去夺看守的枪,又想溜出去报警,都被母亲制止了。天黑下来,直到躲在外面的花把式(花匠)进来,才知道强人已经走了。母亲清点财物,发现只少了父亲在欧洲观战期间英国人发给他的一枚勋章,还有一只苏联代表团赠送给他的水晶盘子,我记得盘子里有一片绿叶,叶上有一只昆虫,工艺很细的。还有几件并不值钱的东西,显然这不是劫财。父亲接到电报回来,愤愤地说,这不是抢劫,是恐吓!后来透露出,来抢的人中有北平行营卫队中的人。从此家里多了几名保镖,走江湖的,会打拳,常在院子里一展拳脚。

1933年热河失陷, 父亲已决定南迁,先让我去南京住在黄谦家里,由北平汇文小学转入南京白下路小学四年级,与黄宋同班,走读。那一年的暑假,全家人到庐山避暑。庐山有个“庐林书院”,是宋代朱熹的读书处,有几个学者在那里办学,既读四书五经,也读现代文,是寄宿制的,要求很严。父亲把我一个人放在了庐林书院,一个月后,全家人都走了。我无人管,一个人在那里天天读古文,“子曰:学而时习之,不亦说乎”,心里很是悲伤。那时祖母已随四叔住在上海,祖母喜欢跟四叔住,因为四叔会讨她的欢心。我直接给祖母写了一封信,讲自己在这里很孤单很苦,最后画了一个小人,跪在祖母面前。两三天后,我在溪水边洗完脸,回到教室正大念“子曰”,电报就来了,说父亲接到电报:“祖母病重,望康儿归。”于是我到了上海祖母身边。

图7 全家与祖母孙弄琴在慈恩塔前合影。祖母膝前为妹妹何嘉。

三、马尾海军学校

此时,大哥和二哥都在上海。大哥考入了南京中央陆军军官学校第十期,二哥进入吴淞中学读书,我考入上海南洋模范小学。从1933年暑假至1935年初,我都在南洋模范小学读书,该校很严格,一律住校,每四个星期回家一天,学生不许在校吃零食,家里送来的东西一律放在训导处,每天下午四点,一个学生发四块饼干。学习方面,要求非常严格,五年级上学期,开始念英文。1935年上学期,我考入了南京金陵中学初中一年级,这时全家已迁至普陀路四号。我上学不久,突然发烧,是肺病,于是休学。从3月到暑假,我到杭州莫干山四叔的别墅里养病。四叔很有钱,不但在上海、杭州有房子,在莫干山也有两幢别墅,姑姑、祖母都住在四叔家。此时,海军部要办所模仿英国朴次茅斯海军学校的福建马尾海军学校,从多省招收学生。海军部部长是陈绍宽,福建人,当年与父亲同去欧洲观战的海军上校,参加过英国和德国的海战。父亲从他那里获得消息时,福建的名额已经满了,我就用湖北(舅爹所在地)的名额、以贡噶活佛保送的名义参考。一共只收一百名学生,每个省两个名额,五十名学航海、五十名学轮机。考场就设在海军部里,考试由陈绍宽亲自主持,我有点近视,在测视力时,陈绍宽把我推前了几步,最后我考入了轮机班。学制八年,完全是英国式的,航海班念五年书,上舰实习三年;轮机班念六年半书,上舰实习一年半。考进去的学生军衔是上士,实习时是少尉,毕业时是中尉。毕业考前十名送英国朴次茅斯海军学校深造。学校的地址就在福州马尾港,校名是“海军部海军军官学校”。我考取了轮机班,在家里一下子成了小英雄。按规定满十四岁才能参考,二十二岁毕业,当时我十三岁多一点,差一点。

图8 父亲(右二) 访鸿门宴旧址。

记得是1936年6月出发,我剃了一个小光头,发了两套制服、衬衣、皮鞋、袜子、白色的包。两套制服中,一套属礼服,在检阅或举行重要活动时穿,另一套较差,平时穿,帽子是黑呢子的,帽檐外面有一道白色的箍。陈绍宽非常注重仪表,每一个铜扣子都要擦得锃亮。父母亲自送我去报到,几日后,我乘坐“通济”舰赴福州马尾港。“通济”舰是一艘练习舰,排水量一千九百吨,有高高的桅杆,动力为柴油机,时速十五海里。

我们住的船舱在甲板下,双层床,一个人发一个铁罐子放东西,四个人一间屋。早点名,晚点名,吃得也比较好。五十个人为一队,学生中有队长和副队长,教官是个上尉,姓蒋。刚开始在长江里航行,顺江而下,船行比较平稳。出了吴淞口,驶入大海,船便大摇起来,所有的学生都吐得不亦乐乎,我还算好的。走了三天,过舟山,到了马尾。马尾是个军港,学校就在军港的旁边,大门前有一棵大榕树,进门摆着一尊钢炮,一条长廊,房子是二层楼房,品字形,四方的院落。楼上住宿,楼下为教室。

校长是一名海军少将,姓李,训导主任叫周宪章,是个上校,是英国朴次茅斯海军学校毕业的。教官均为中校或少校,还有四名英国籍教官。学习和生活纪律都抓得很严,除了语文念古文、修身课念四书五经,几何、代数之类的数学课也要学,包括实验课都讲英文,授课的也多为英国教官。1936年8月末,学生到齐,分为一个个队,分别叫“成功队”“则徐队”“宗棠队”“继光队”等。学习抓得很严,每学年考两次。一般上午是文化课,下午游泳。刚开始在大游泳池游,而后乘运输舰到近海,在海里游。一年级五百米及格,每多游五百米,奖励大洋一元,游泳不及格便除名。每个星期天的上午整理内务,下午放假,可到马尾市里去吃一点米粉。一出校门就要换上礼服,每个铜扣子都要擦洗锃亮,皮鞋也要擦得锃亮。

图9 1936 年 6 月我复学了,当时是十三岁多一点。

四、向往延安

这期间,我在上海南洋模范小学读书时的一位姓张的同学,家里是资本家,他寄了很多书报给我,我的大哥、二哥也不断寄一些报刊给我,所以我成了同学中消息最灵通的人。

1937年七七事变爆发,二哥寄来大量报刊,同学们得知消息,群情激愤,纷纷要求走出校门游行,表示支援抗战。校长对大家说:“这只是局部战争,相信上峰会妥善处理,你们都是学生,军校的学生就要安心学习,不得参与外面的各种活动。”

这时候,我与同学何世庚、赖坚组成了一个小社团,名叫“三人”,就用钢笔在稿纸上抄小字报,在同学中传阅,看到的人当然并不多。我们又发展了一个同学,叫谭毓枢。

八九月间,日本来空袭马尾军港,军港损失虽然不大,却吓坏了学校领导,因为学校就在军港旁边,他们觉得不安全,于是将全校迁到了离马尾约二十里路的鼓山涌泉寺。从此,我们便在涌泉寺大门口的场地上操练,用竹篾子挡住菩萨,在大庙的佛堂里上课了。

自从迁入涌泉寺,学校就很难管住学生了,一帮子小皮猴,有的学生挤到和尚身边去打坐,还可以混上菜包子吃,和尚不敢惹这帮军哥,后来干脆蒸了包子送给军哥们吃。

图10 父亲(山上居中者)与义勇军将领冯占海(山下居中者)等合影。

校方的管理松弛了,学生们便满山遍野地开小会。此时,大哥、二哥还有上海的张同学不断寄来各种宣传抗日的材料,我发现其中有范长江的《塞上行》和《中国的西北角》,如获至宝,由此知道了在陕北有红军,这时的思想发生了明显的改变。从家庭方面说,由于父亲思想比较开明,家庭氛围是和谐而民主的。我读了一些托尔斯泰的小说,特别是《复活》,深受托尔斯泰“勿抗恶”思想的影响。而此时,我还读了讲述产业革命的图书,有了阶级的观念。在“三人”小团体中,何世庚家是城市贫民,父亲是个工人,很早就劳累而死了。他讲到他父亲死的时候,脸是蜡黄的,家徒四壁,墙也是蜡黄的。我便对阶级有了实际的感受,何世庚一家就是下层,而自己是生活在社会上层的,这就是社会的不平。我的思想朦朦胧胧开始从“勿抗恶”转向要革命,要改变不平,这是思想升华的一个起点,但不是很清晰。更为现实的是,学校不许学生抗日,而共产党是主张坚决抗日的,于是萌生了到延安去的想法。

这时,学生已经发了枪,每天要在大庙前面的广场上操练。下午不上课时,“三人”便跑到“渴水岩”开小会,抗战了,海军却上了山,我们不能再在这个学校待下去了。我们一致决定走,可如何走呢?学校有规定,考试不及格就开除。所以,我们决定到大考时罢考,交白卷,就可以名正言顺地走了。

我们开始做准备,考虑到北方冷,便把学校刚发下来的棉褥子里的新棉花抽了出来,买了布,准备到马尾城里一人做一件棉大衣。再把床上铺的被单刷上一层桐油和一层绿油漆,做成了绿油布。我与谭毓枢拿着东西,下山到马尾城里去找裁缝铺,刚好被队长看见,我们不顾阻拦地跑了。回来以后,就被叫到训导处,李校长和周教导主任对我说:“你的父亲拜托过我们,你千万不要乱闹,犯了事,我们也帮不了你。”为此,学校以擅自离校为名,给了我和谭毓枢各记大过一次的处分。我们依旧每天只穿一件单衣,去爬山练脚力。

图11 父母带我们游过庐山、黄山、终南山等名山大川。坐者左起依次为大哥何旭、母亲陈坤立、二哥何鹏、父亲何遂抱着我。

终于到了年终大考,我们原本准备故意考不及格,明明会答的题目,故意瞎答。考到最后一天,休息时,同学们唱起了抗日歌曲,队长是一个上尉,他抓住年纪最小的谭毓枢,怒斥道:“为什么要扰乱考场!”说着就要拿竹尺子打谭,我立即冲上去,把竹尺子抢下来,大喊:“不许打人,我们唱抗战歌曲有什么错!”那个上尉怒吼道:“你怎么敢对长官这样?你出去!”我说:“出去就出去,我们不考了!”我愤然走出“教室”,好几个同学跟我一齐走了出来,罢考了。很快,学校就张贴公布告,说我临场犯规,侮辱师长,着即开除,限二十四小时以内离校。当天下午,我与谭毓枢、赖坚、何世庚等背上绿背包,高唱抗日歌,昂首挺胸,大步走下了鼓山。走到半山腰,听到教堂的钟声敲响了,这天正是12月25日,圣诞节。

我有一个叔叔住在福州苍前山,我们便先集中借住在他家两天。大家一算账,如果乘船坐车去武汉,钱根本不够,不满十五岁的我与谭毓枢年龄最小,就让我们两人乘船坐车去,赖坚与何世庚联络其他要去的同学共约十人,组成一个宣传队,步行去。

图12 十五岁辍学共赴延安的同学再聚首。摄于1960年。前左赖坚、前右何进(何世庚)、后左何康、后右何澄石。

1937年12月28日,我与谭毓枢乘装有发动机的平底木船从福州溯闽江直达水口,上面的河道就窄了,只能换乘小船,也是机器驱动的。到达南平后上岸,改乘汽车到建瓯,再换车到浦城,辗转到达江山。江山已属浙江,是浙赣路上的一个大站,我们一算账,发现买火车票的钱不够。不过,此时浙北的杭嘉湖已经失守,大批难民拥到这里,整个火车站乱成了一片,根本无法买票,谁有本事谁挤上车。我与谭毓枢带着四个包爬上了一列火车的车顶,火车一路上走走停停,开了两三天才到长沙。

我知道大哥二哥所在的外国语补习所已迁至长沙的岳麓山庄上课,便到那里找到了他们。大哥、二哥见到我很意外。我告诉他们,海军学校一打仗居然上了山,我们要抗日,准备到延安去。大哥二哥也觉得国难当头,再在后方学外语没有意义。于是在岳麓山住了两天后,他们和我俩一起从长沙乘火车前往武汉。由于突然咯血,母亲担心我肺病复发,将我扣在家中,第一次去延安的努力因此中辍。

图13 从马尾海军学校跑出来后,找到在长沙外国语补习所的大哥何旭(右)和二哥何鹏。

五、“抗宣七队”

不久,大哥随父亲到郑州第一战区司令长官部,当了政训处处长李世璋的机要秘书;二哥则通过林伯渠的秘书林居先介绍,到延安进入了抗大第四期。父亲带我去汉口的租界中街八路军办事处,在这里我知道了“孩子剧团”,并于1938年春节加入了“拓荒剧社”。

我接到通知,带着简单的行李到武昌的育婴堂集合,同行的有我舅爹的女儿陈怀端(我叫她端姐)和谭毓枢,到了武昌育婴堂才知道,“拓荒剧社”已正式改为政治部第三厅下属的“抗宣七队”,后来更名为抗敌演剧第三队,归政治部第三厅领导。队长光未然(张光年)尚未到任,由副队长徐世津和另一个副队长王虹梓主持,在他们之后,赵辛生(赵寻)、彭后嵘也担任过副队长。队员里有很多人后来成为文艺界的知名人士,如人艺的著名演员田冲、胡宗温、胡丹沸、邬析零、史民、兰光、田雨、黎霞(后在山西牺牲了)、陈璧(陈怀端)、钱辛道(画家,日本留学生)等。后来,“抗宣七队”在光未然的带领下渡过黄河,奔赴延安。由此,光未然写下了著名的《黄河大合唱》的歌词,由邬析零担任指挥,“七队”在延安做了《黄河大合唱》的首场演出。

图14 “抗宣七队”合影。后排右一是我,左一是胡宗温。我是宣传队里年龄最小的演员,胡宗温比我大三个月。

在“抗宣七队”里,我印象最深的是周德佑,他的父亲周苍柏是湖北武汉著名的银行家和实业家,也是剧团的主要资助者,捐了二千银元。周德佑参加“抗宣七队”时,只给父母留了一封信,可以看出他行事的果断。周德佑当时只有十八岁,却已是共产党员了,而且是徐世津的主要助手。他的姐姐周小燕是著名的歌唱家,哥哥周天佑是钢琴家。他见我与谭毓枢年纪小,对我们十分关照。

春节后,我们坐汽车从汉口出发,一路上雨雪纷纷,第一站是汤池(温泉),那里有一个共产党主持的训练班,负责人是陶铸。我们在训练班住了半个多月,听了形势报告等,一边政治学习,一边排练节目。生活上是实行共产主义,每个人带的钱全部交出,由负责生活和财务的副队长王虹梓管理,王虹梓的夫人汪霓也是队里的演员。每个人每月发两元零花钱,每天每人的菜金是一毛二分。这期间,周德佑主动借给我好几本书,有高尔基的《童年》、艾思奇的《大众哲学》、莱昂捷夫的《政治经济学教程》等,这些书完全把我吸引住了,连上厕所手里都攥着一本。

过了半个多月,我们进发到应城。应城有一个膏盐矿,竖井打入地下,一层石膏一层盐,把石膏采上来,把水注下去,盐溶于水,再把水吸上来,晾晒,浓缩,整制成一块一块的岩盐。矿主很有钱,听说是从武汉上面来的,给我们摆了丰盛的接风宴,而且把附近一座富丽堂皇的法国教堂的神父请出来作陪。看起来,他们的生活是很奢侈的,一个个都穿着缎子做的长袍马褂。可是工人的生活非常困苦,我和周德佑、谭毓枢都到一二百米深的膏盐矿看过,工人几乎是赤裸的,终日不见阳光,而且巷道低矮,直不起身子来。联想到矿主奢华的生活,内心产生了强烈的不平。这期间,我的思想发生了明显变化,进一步抛弃了“勿抗恶”的理念,产生了要起来反抗,改变社会不平的想法。

图15 周德佑所作“抗战演剧第七队”部分成员漫画手稿。前排为周德佑(左)、徐世京(中)、田冲(右),第二排为赵寻(左)、邬析零(中),后排左一是我。

我们到应城的第一场演出,就是在膏盐矿,向工人宣传抗战的道理。后来,许多工人通过汤池政治训练班的培养,转到新四军去,有的成了新四军的骨干。

在应城待了约一个月,我们又去皂市继续演出。由皂市继续到六七十公里外的天门县,正好赶上下雨,道路泥泞,全体团员艰难地步行了两天才到,住在一所学校的教室里,大家都累坏了。此时,天门附近岳口镇一支由土匪收编的部队殷切地要求我们去演出,队上决定战胜劳累去作抗日宣传。我们就在岳口镇汉水边上搭了台,白炽的汽油灯很明亮,所有演员都很卖力气。我们仍然演周德佑编剧、徐世津导演的抗日剧,我扮演的抗日小英雄被日本兵抓住了。演日本兵的是高高大大的田冲,当演到“日本兵”用皮带抽我时,他糊涂地把皮带拿反了,用皮带的铜头抽我,疼得我真的大哭起来,表情极为真切。在白炽的汽油灯下,黑压压的士兵们有的愤怒地举起了枪,高喊“打倒日本帝国主义”。田冲下场后,抱着我说:“我弄错了,我错了!”我一生都记得这件事。

在天门县,周德佑病倒了,发高烧,当地医疗条件差,徐世津派人把他送回了汉口。但不久,噩耗传来,周德佑竟因伤寒病加过度劳累,医治无效,去世了。我记得1938年3月20日《新华日报》为此出了专版,刊登了他父亲周苍柏和母亲董燕梁的讲话。周恩来、邓颖超、董必武、叶剑英都参加了葬礼。周德佑非常关心我,一路上帮扛东西,借书给我,还把他用小字写的学习笔记、作的诗歌给我看。他是我的启蒙人。听到他去世的消息,全队一片哭声。直到现在,我想起他的音容笑貌,依然悲痛不已。

在天门县期间,副队长徐世津还宣布了一个惊人的消息:那就是另一位副队长王虹梓和汪霓携款潜逃,把周苍柏捐给队里的两千银元和大家上缴的钱全部卷走了。徐世津说,王虹梓吹嘘他是坐过大牢的左翼文人,但现在查明,他只是上海的一个文化痞子,他被逮捕坐牢是因为桃色事件。他生活腐化,大家反映他经常和老婆下馆子、开房间,看到风声不对,便卷了大伙的钱,跑得无影无踪了。

这件事对全队的打击很大,但大家并没有屈服,一路边筹钱边演出宣传抗日。先到岳口,乘船溯汉水而上,到达钟祥县。县政府比较友好,支持我们在县政府里演戏,给我们做饭吃。我们吃得狼吞虎咽的,因为从岳口到钟祥,为了补助队里的经费,包括我在内,很多人都参加了拉纤挣钱,体力消耗很大。数日后,钟祥县的领导用小汽船把我们送到了襄阳。就在从樊城到襄阳的路上,我突然发起了高烧。

襄阳是个较大的城市,医疗条件比较好,检查发现,我得了伤寒症,肺部还有阴影。前有周德佑的教训,徐世津立即派人顺汉水把我送回武汉,暂住在武昌的“海光农圃”里疗养(海光农圃原为周苍柏的私家花园)。那里有一幢小洋房,一位姓戚的大姐负责管理,周德佑的坟墓就在东湖的半岛上,在楼房前面立了一个石碑,上面写着“爱儿周德佑之墓”。周德佑的父母和姐姐周小燕都来看望我,很是关照。我身体基本康复后,才回到汉口的家。随抗宣七队奔赴延安的第二次努力再次受挫。

图16 1938年,我在武汉到重庆的船上过三峡时留影。

回想起来,这期间还有两件事情。第一件是大约5月下旬,父亲很郑重地让我把一个密封的文件亲手交给邢契莘伯伯,邢伯伯也住在江汉关附近,他的女儿邢文蔚、邢文燕都和我很熟。当时,宋美龄是中国航空委员会秘书长(会长是蒋介石),主持该会日常工作,邢契莘是宋的主要助手(邢是美国留学生,作风西化,讲一口流利的美式英语),我当时并不知道文件的内容,只是遵嘱把文件交给了邢契莘伯伯。后来知道,父亲早在5月中旬就向第一战区司令长官程潜提出了决黄河堤,“以水代兵”阻止日寇利用豫东平原的有利地势,以机械化部队的优势,沿陇海线夺取郑州,再沿平汉线攻占武汉的计划。父亲还曾带大哥去开封向商震(三十二军军长、河南省主席)讲述他的建议,并把这个建议交给了林蔚,请林直接递交蒋介石。此时,因见我方局势极端恶化,所以才让我再一次去送材料。另一件是家事,父亲从南京带回了一个年轻的女子,我见到了这位姓于的女子,长得不错,衣着朴素,神态和举止是文静的。母亲说,她不是烟花女子,是逃难,她还有一个姐妹,都是由父亲带出来的。母亲认了,给了她红包和首饰,摆了一桌席,对近亲们宣告她就是“二房”。可是才两天,这个女子就走了,留下一封短信,说她感觉到这个家庭是很和美的,不愿因她而破坏了这个家庭的和谐与幸福。

图17 五兄妹于重庆合影。左起依此为小妹何嘉、我、大哥、小弟何达、二哥。摄于1939年12月。邱崇禄提供。

六、加入共产党

大约在8月份,举家入蜀。大哥、二哥已去延安。我、小妹何静宜(何嘉)、达弟、高妈和徐祖善一家,包括徐伯母吴凤仪、姨太太小梅、徐鸣,乘坐太古轮船公司的火轮最上层的头等舱,溯江而上。我在夔门还照了一张相。

此时,我很懊丧,好像自己离了队。到了重庆,我仍然想去延安,妈妈哭得很厉害,不想让我离开她。父亲对周恩来说,我两个儿子都去了延安,老三再走,我就很为难了。博古把我带到机房街八路军办事处谈话,打消了我去延安的念头。

我考入了由天津迁至重庆沙坪坝的南开中学,校长是张伯苓,但校名改为“南渝中学”。我上高一,妹妹何静宜在初中部。张伯苓很开明,学校的气氛比较活跃,语文老师姓周,对我很赏识。蒋介石夫妇还到学校里来过。当时我家住在“云庄”,是丁春膏的房子。我住在学校。我连续写了多篇文章介绍我在“抗宣七队”的生活,特别是我在膏盐矿的见闻。这些文章被张贴在壁报上,很快引起了学校地下党组织的注意。有一个高二的同学叫王世堂是共产党员(后脱党),他的父亲王勇公(王孝缜)是我父亲辛亥革命时期的战友,他约我到他家吃饭,问我愿不愿意参加共产党,我作了很积极的表示。从此,我经常被约到大操场的球门边谈话,由我的妹妹何静宜在远处放哨。我的入党申请就是趴在操场的讲台上写的。

图18 1973年,兄弟重逢。左起依次为二哥、大哥、我和妹夫邓裕民。

记得是1939年5月22日,王世堂通知我,我的入党申请被批准了。1939年6月9日晚自习后,在学生宿舍后面一个农民的场地上,面对在一块大石头上贴的事先画好的马克思画像,我举手宣誓,要为共产主义事业奋斗终生。入党介绍人是王世堂和齐亮(齐亮是山东人,出身城市贫民,他曾是西南联大共产党的负责人,解放前夕牺牲于渣滓洞),参加人还有郝连杰和邓鸿举(高三学生,比我大两岁,时任支部书记,后来更名邓裕民,50代初成为我的妹夫)。此外还有梁淑敏(女)、刘慧兰(女)和雷学诗。

我入党后不久,风声突然紧了起来。因邓鸿举太活跃,首先撤出,跑到化龙桥的新华书店去当营业员了。经他推荐,全体党员选举,我这名新党员继任了南渝中学的党支部书记,属沙磁区(沙坪坝、磁器口地区)特委领导。放暑假前,我被通知到红岩村八路军办事处参加由蒋南翔主持的“沙磁区学生党支部负责人的培训班”。到了红岩村,没想到遇到徐鸣和我在同一个培训班学习,这位大我两岁的发小也加入了共产党。“跑警报”时,在防空洞正巧碰上了叶剑英和吴博,吴博是二哥在上海吴淞中学的同学,二人很要好,她常到家中玩。她见了我非常亲热,仍管我叫“小三”。叶剑英这时知道了我也像两位哥哥一样,加入了中国共产党。吴博告诉我:“你爸妈还和叶参座提到了你大哥、二哥,说十分想念这两位去了延安的儿子。”

图19 20世纪80年代,抗宣七队队员在我家重聚。左四为田冲(后为北京人民艺术剧院演员),左六彭后嵘(后为新闻电影制片厂厂长),左七是我,左八邬析零(后任中央歌舞团团长、人民音乐出版社副总编辑),左十赵寻(赵辛生,后为中国文联党组副书记、中国剧协分党组书记),左十一胡宗温(后为北京人艺演员),左十三张光年(光未然,后为中国作家协会党组书记),右一我的夫人缪希霞。

这年年底,根据叶剑英的指示,大哥、二哥分别从晋东南抗大四大队和闽北回到了重庆,我们兄弟三人分别一年多后又团聚在了一起。为了遵守保密纪律,没告诉他们我也入了党。所以他俩去曾家岩见叶剑英时,还责怪我不告诉他们我已入了党,叶剑英笑着说:“你们让他来找我,我替你们打通关系。”再见到我们时,叶剑英交代大哥、二哥都不要回去了,留下来通过父亲及父亲的社会关系做上层的统战工作。在叶剑英的安排下,我们兄弟三人成立了特别的党小组,不与地方党组织发生联系。1940年冬,又由叶剑英将我们的关系交给了董必武。董老见我们时,要求我们广交朋友,好好学业务,长期潜伏,待机而动。大哥、二哥都有社会职务,而我正要上大学,听到我有志学习农业,董老特别鼓励我要好好学,将来我们的工作需要专业人才。从此,我们三兄弟直接在叶剑英、董老的领导下,作为一枚战略棋子部署下来。这是否应验了父亲在我满月时写的“年十八即当发轫”?我迈入了青年时代。